Eine befremdlich erscheinende Frage ist, ob Drohnen, obwohl sie

unstrittig der männliche Teil sind, insgesamt doch dem Bienenkosmos

zugerechnet und daher übergeordnet als weiblich gesehen werden

müssen. Die Frage stellt sich, da die Drohnen ab dem Frühjahr

auftreten und ab der Sonnwende aus dem Stock gedrängt werden, und

das geschieht jedes Jahr auf dieselbe Weise. Sieht man auf das

Gesamte, könnten sie als ein funktionaler Teil gelten.

Zeichnung: Tre donne alla mia mente.

pound

Drohnen

con ape sì vola

Als ich ein Kind war, hantierte die Mutter oft mit Schnittmusterbögen. Man bekam sie –glaube ich- in Frauenzeitschriften für die modische Kleidung der Saison. Später bemerkte ich, dass es auch gebundene Bücher davon gab. Es steckten dann jede Menge Anzüge und Kleider darin, die damals gefragt waren. Da das dicke Buch in ausreichend hoher Auflage gedruckt war, musste die Bekleidung im weitesten Sinn zeitlos sein, das schien klar, aber dank der Revival-Moden wissen wir heute, dass Zeitlosigkeit nur innerhalb eines begrenzten Zeitraumes gegeben ist. Danach kommt der loop und es geht zurück auf Los.

Im Schnittmusterbogen wurde das dreidimensionale Kleidungsstück in der Fläche konzipiert, indem man sich vorstellte, verschiedene Stoffe an den Rändern zusammen zu nähen. Wie es heute ist, kann ich nicht sagen, aber die damaligen Schnittmuster waren komplizierte Formen, die meine kindliche Vorstellungskraft überforderten. Es waren beigefarbene Papierbögen, übersäht mit gestrichelten und durchgezogenen Linien, an deren Sinnhaftigkeit ich zwar glaubte, sie aber nicht erfasste. Ich erinnere mich, dass die Mutter zunächst immer mit Zeitungen hantierte, um ihre neu gekauften Stoffe nicht zu verpatzen.

(Natürlich haben viele Künstler das inzwischen ausgewertet, da braucht man gar nicht erst zu suchen. Vermutlich hat man sich heute enstprechend der materialbedingten Machbarkeit zu plastischen Entwürfen hochgeschraubt. Man denkt sich Kleidung von der endlichen Form her.)

Die Geschichte der ape ist lang und reich an Ausführungen und an witzigen Eigenbearbeitungen durch die Besitzer. Die erste Ape der Firma Piaggio wurde 1947 gebaut. Sie war ein einfaches, schmales Transportfahrzeug und hatte eine Zuladung von immerhin 200 Kilogramm, worauf die schräg ausgestellten Hinterräder hinweisen. Sie kroch steile Straßen hinauf, wurde bis an die Grenze und darüber hinaus beladen, die Profile der Hinterreifen waren häufig innen abgefahren, und sie war so schmal, dass sie enge Weinberggassen durchfahren konnte. Außerdem war sie preisgünstig im Vergleich zu einem Auto. Inzwischen wird sie in Indien gefertigt, soweit ich erfahren habe. Der Name ist heute möglicherweise nicht mehr so passend wie anfangs. Sie war eine umgebaute Vespa. Anstatt eines Lenkrades gab es nur den üblichen Querlenker mit Griff und Viergangschaltung. Sie wird noch immer in der Ausführung mit der geringsten Motorstärke von einem PS hergestellt, aber inzwischen auch mit einer Tragkraft von 900 Kilogramm.

Bedeutend fand ich auf meinen Italienreisen Ende der Achtziger Jahre den entsprechenden Werbeslogan: „Con Ape sì vola“. Mit einer Biene fliegt man. Wenn man die Form der Ur-Ape betrachtet, diese Einschnürung zur Pritsche oder zum Laderaum hin und die elliptische Form der Fahrerkabine wie ein Insektenkopf, und sie mit der Gestalt des Bienenleibes vergleicht, erschließt sich augenblicklich, woher der Name kommt. „Con Ape sì vola“ hielt ich für einen weitsichtigen, genialen Slogan. Im Übrigen heißt Vespa: Wespe, was vermutlich auf das sengende Fahrgeräusch zurückzuführen ist, und so war die baldige Einführung der Biene als zweitem Insekt beinahe zwingend. Die Vespa ist der klassische italienische Motorroller. Generationen von Jugendlichen fegten mit schnarrendem, nervtötendem Sound um die Häuser und fuhren später damit zur Arbeit. Die Ape ist das italienische Nutzfahrzeug der Ladenbesitzer, der Gemüsehändler, der Weinhändler, der Bauern, Landarbeiter und Bauarbeiter. Außerdem wurden damit Sonderlasten transportiert, was bedingt, dass sie in verschiedenen Ausführungen bestellt werden kann. Es gibt beispielsweise eine Ape als Kipplaster, bei der die Ladefläche bis zu einem Winkel von etwa dreißig Grad hydraulisch hoch gestemmt werden kann. Einmal habe ich sogar das Bild eines kleinen Elefanten gefunden, der hinten auf einer Schwerlast-Ape steht, die mit einer zusätzlichen Achse ausgestattet ist.

Leider kam mir ein Atelierumzug dazwischen, so dass ich die plastische Erfassung des Themas nicht zu Ende führen konnte. Sie wartet auf ihre vollständige Ausführung. Den ersten Teil erkennt man auf dem Atelierfoto.

(Atelierfoto)

Warum Gold, apicultura?

Hinweis auf eine Sendung

von Wilhelm Warning

in Bayern2Radio.

26. Juli 2008, 8.05 - 9.00 Uhr

Laboratorium der Kreativität

Die Akademie der bildenden Künste in München

Von Wilhelm Warning

Es war immerhin Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, der 1808 mitwirkte bei der Gründung der Akademie der Bildenden Künste in München. Er war auch ihr Sekretär und hatte in seiner legendären Schrift „Über das Verhältnis der Bildenden Künste zur Natur" zum ersten Mal die besondere Rolle der Kunst betont. Entsprechend mit Traditionen aufgeladen ist die Akademie: berühmt im 19. Jahrhundert, dann, nach 1918, in der Ordnungszelle Bayern Hort des Konservativen, in der Nazizeit ganz auf der Linie der „Braunen Kunst" mit Adolf Ziegler als Professor, eher restaurativ in den Jahren nach 1945.

Wie geht ein Institut mit diesen Traditionen um? Welches Selbstverständnis haben heute die Studentinnen und Studenten? Ist die Akademie, 200 Jahre nach ihrer Gründung, ein „Laboratorium der Kreativität"? Das Feature versucht das zu ergründen - in Streifzügen durch das Haus, durch die Werkstätten, in Gesprächen mit Studierenden und Lehrenden, in Besuchen von Klassen und Vorlesungen. So soll ein Bild dieser Institution entstehen, das auch zeigt, was die akademische Ausbildung wert ist, nicht nur für die bildenden Künste, sondern auch für Schmuck und Architektur. Ob ein geschütztes Laboratorium wirklich der richtige Weg ist, um später auf dem freien Kunstmarkt zu bestehen? Und wie wichtig und ergänzend ist die gemeinsame Ausbildung der freien Künstler und der Kunsterziehenden?

Die Sendung war als Podcast verfügbar

Das Schleudern

Holzmodell Bienenkasten

Ungefähr bis zum Jahr 2000, wahrscheinlich darüber hinaus, hing ich während des Frühjahres und während der Sommermonate, wenn ich nicht bei den Bienen war, mit Fragen, die ich zum hundertsten mal beantwortet haben musste, oder mit für mich offenen Themen bei Franz herum. Wir saßen in seinem Wohnzimmer oder auf dem Balkon, der auf einen kahlen Innenhof mit Garagen hinunter ging. Seine Frau kochte uns Kaffee, häufig ohne ihn mit uns zu trinken, und zog eine Blechdose herbei, der sie Kuchenstücke oder Plätzchen entnahm. Franz und ich sprachen pausenlos über Bienen. Er vertrat zu jedem Thema, selbst zu entlegenen Angelegenheiten, eine strikte Ansicht, begründete sie ausführlich, war geduldig mit mir und auf jeden möglichen Einwand gefasst. In seinen Standpunkten war er hart und unnachgiebig. Es kam mir vor, als renne ich allein gegen eine Festung an. Dennoch griff ich zahllose Themen wieder und wieder auf, vielleicht in der Annahme, es gebe doch ein Schlupfloch in seinem Befestigungswall. Wir fochten jahrelang die Materialfrage aus. Ich konnte nicht glauben, dass Styropor ein derart ideales Material für Bienenkästen ist. Franz hielt bestenfalls noch Stroh und Schilf für geeignet, und er nahm sofort ein Papier zur Hand und zeichnete mir auf, wie sich Schilf zu einer Zarge pressen ließ. Aber das überzeugte mich nicht. Letztlich bin ich aus dieser Frage bis heute nicht heraus gekommen.

Im Jahr 2008 saß ich im Atelier und baute das Modell eines Bienenkastens. In welchem Verhältnis er zum Original steht, das ich am Stand verwende, ist nicht ganz klar. Das Modell hat eine Breite von zehn Zentimetern. Der Rest ist maßstabsgetreu ausgerichtet, vermutlich etwa in der Proportion 1 : 5,5. Damals leimte und schmirgelte und lackierte ich tage- und wochenlang herum, wobei mich wieder die Materialfrage bewegte. Das Arbeiten, stellte ich fest, ging einher mit dem Nachdenken. Das Modell ist natürlich aus Holz, genauer aus schichtverleimter Birke. Und es ist zu komplex, um abgeformt und gegossen zu werden, obwohl mir genau die Vervielfältigung dabei im Sinn lag. Letztlich ist es aufgeladen mit der Frage, wie ein hölzerner Bienenkasten, dessen Gewicht reduziert ist, aussehen müsste. Zuerst hatte ich Franz jahrelang damit genervt, dann mich selbst. Danach diskutierte ich das Thema mit einem Freund rauf und runter. Wir nahmen es immer wieder auf, doch fanden erst 2015 eine erste Antwort. Was ich mit dem Modell vorhabe, ist noch nicht klar. Bislang steht es herum und staubt ein.

(Foto Bienenstockmodell)

Inselbelegstelle Immling

Die Mutter meiner Tochter, die als Kunsterzieherin arbeitet, die aber in der gleichen Klasse

wie ich studiert hatte, wenngleich etwa eine Künstlergeneration später,

hatte den Plan gefasst, einmal selbst eine Ausstellung auszurichten.

In ihr hatte lange ein Titel rumort: Freunde der Plastik. Es sollten

Bildhauer und Plastiker vertreten sein, deren Gemeinsamkeit war, dass

ihre Arbeiten, selbst wenn sie drinnen präsentiert worden wären,

beispielsweise als Modelle, auf den Außenraum, in diesem Fall einen Teil des Chiemgaus, bezogen gewesen wären. Weiter

sollten die Arbeiten eigens für den Ort komponiert sein und in der

Gegenüberstellung bestehen. Während eines Jahres würden zwölf

Künstler, in drei Vierergruppen, ausstellen. Zu den anfänglichen vier gehörte ich. Als Untertitel fand ich: Der erste Angriff auf die

Situation.

Die Mutter meiner Tochter wollte sich um den Ort und die Finanzierung kümmern. Ich würde versuchen, die meisten der Künstler zu gewinnen. Künstler müssen mindestens

ihre Arbeiten transportieren können (und meistens auch noch etwas

essen). Zuerst hatte sie das Schloss Langbürgen im Auge, ein

geducktes, altes (feuchtes) Gebäude, das jedoch nach hinten hinaus,

zum Schlosssee eine wunderbare Terrasse öffnet. Doch nach vorne

wehrt es sich mit einer hohen Mauer gegen die Schnellstraße.

Meistens hängen darin Ausstellungen mit altbackenen Chiemseemalern. Soweit ich

wusste, war es im Besitz der Gemeinde und von dort konnte man nichts

erwarten. Darauf trat sie mit dem Inhaber des Gutes Imling in Verbindung. Er war sowas wie ein

Großer Mann da draußen. Soweit ich mich erinnere, war er ein

Opernsänger, von dem es wohlmeinend hieß, er habe seine Stimme

verloren. Jetzt führte er seine musikalischen Aktivitäten auf der

ländlichen Ebene durch. Er hatte Sponsoren gesammelt, mit deren

Hilfe er das ehemalige Gut inne hatte. Dort erwarten einen wenige

Häuser, ein paar Scheunen und Ställe. Tiere bekamen ihr Gnadenbrot,

hieß es. Ein altes Lama stellte sich hoch erhobenen Kopfes vor den

Zaun und funkelte die knipsenden Besucher an. Dann spuckte es ihnen

zielsicher auf die Linse.

Der Verwalter in Imling erzählte mir, dass das Wort vermutlich

zunächst Immling geheißen und einen Ort für Bienenhaltung

bezeichnet habe. Das Gut kam mir wie eine Insel mitten

im Wald vor. Es konnte früher tatsächlich als Belegstelle fungiert

haben. Man fuhr lange auf einer geschotterten Piste und kurz

bevor man den Glauben verlor, dass man irgendwohin gelangte, tauchten

die Gebäude auf.

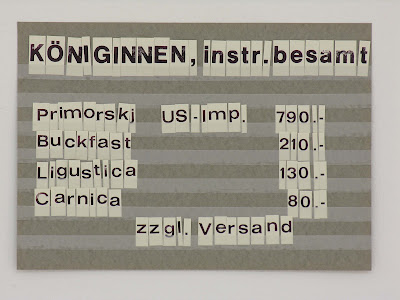

Als Belegstelle wird eine Station bezeichnet, wo

Bienenköniginnen von Drohnen einer bestimmten Rasse besamt werden.

Zucht

wird von manchen Imkern, wie ich es schon gesehen habe, in Kiesgruben

hobbymäßig betrieben. Das ist häufig ein furchtbarer Unsinn. Andere

Imker verbringen ihre unbefruchteten Königinnen auf Berge, wo echte Belegstellen eingerichtet sind. Der Wendelstein ist so einer. Dort

wird ihnen der Samen reiner Drohnen zur Verfügung gestellt. Das

kostet je nach Bienenrasse mehr oder weniger. Die hier

heimische carnica, die vom Wendelstein aus verbreitet wird, gehört

zu den billigsten Sorten. Sicher für die Königinnen ist die

Inselbelegstelle. Norderney käme da in Frage. Bienen fliegen nicht

übers offene Meer. Neun Monate vor der

Anlieferung muss zusammen mit der "Seuchenfreiheitsbescheinigung" ein "amtstierärztliches Gesundheitszeugnis" eingeholt werden. Später

transportiert eine eigens darauf abgestellte Spedition die Ableger.

Mein plastischer Einfall bezog diese Sachverhalte ein. Über eine Wiese hinab wollte ich einfach zusammen genagelte Kästchen an hölzernen Pfählen befestigen, die in den Boden gerammt waren. Wie auf dem Bild zu sehen, wären sie mit bunt angestrichenen Seiten, vielleicht auch mit Zahlen gezeichnet gewesen.

Allerdings teilte uns der ehemalige Opernsänger kurz vor dem Anlauf mit, dass die Gelder verschwunden waren. Ein wichtiger Sponsor sei abgesprungen, lamentierte er. Er habe kaum genug Mittel, um seine Darsteller zu bezahlen. Daher war unser gesamtes Vorhaben storniert. Und die Mutter meiner Tochter brachte nicht den Ehrgeiz auf, noch einen dritten Ort zu suchen.

lorem ipsum

Christoph Scheuerecker

vertreten in "lorem ipsum"

eine Ausstellung des Berufsverbandes Bildender Künstler, Landesverband Bayern

Eröffnung: 2. März 2008, 14 Uhr

in der Balanstraße 73, 81541 München

Ausstellungsdauer: 2. März bis 2. April 2008

Öffnungszeiten: Sa und So jeweils 12 -19 Uhr

Alle, die mit Schrift umgehen, wissen es: lorem ipsum ist ein Synonym für Blindtext. Vielen anderen wird es nicht bekannt sein, deshalb sind hier einige Bemerkungen zusammengetragen.

Da der Text aus der römischen Antike stammt, genauer aus einem Abschnitt von Ciceros Werk "de Finibus Bonorum et Malorum", das 45 Jahre vor Christus geschrieben wurde, gibt es keine copyright-Probleme. Verwendet wurde der Text etwa ab dem 16. Jahrhundert von ersten Buchdruckern, die Verzeichnisse ihrer Schriftarten erstellten und offenbar zu prüfen begannen, wie ein günstiger Satzspiegel aussehen muss.

Überraschend ist ferner die Auswahl genau dieses Abschnittes. Darin glaubt man zunächst Beliebigkeit zu erkennen, so als hätte jemand irgendein Buch aus dem Regal gegriffen und blind den Finger auf eine zufällig aufgeschlagene Seite gelegt. Doch im Weiteren ist der Text derart bedeutungsvoll, dass es schwer fällt, in seiner Auswahl keine Absicht auszumachen. Zugeordnet wurde der Abschnitt in den 60er Jahren von einem amerikanischen Lateinlehrer, der offenbar lange und eindringlich gesucht hatte, zunächst andere Abschnitte bei Cicero im Blick gehabt hatte und, bereits im Ruhestand, schließlich auf die Lösung stieß. In wörtlicher Übersetzung bedeutet der originale Abschnitt, aus dem lorem ipsum als verstümmelter Rest entnommen ist, folgendes: „Es gibt niemanden, der den Schmerz selbst liebt, der ihn sucht und haben will, einfach, weil es Schmerz ist ... .“ Im Grunde passt diese Textzeile in keiner Weise zur Tatsache des Blindtextes. Es sei denn, man erweitert flapsig die Bedeutung dummy, die englische Bezeichnung für Blindtext, und fragt sich, ob Puppen bei Crashtests Schmerz fühlen.

Die Verwendung des Blindtextes beruht auf einer wahrnehmungspsychologischen Feststellung. Ein Leser ist geneigt, dem Entziffern eines Textes den Vorzug zu geben. Es fällt ihm daher schwer, das Layout zu prüfen, ohne sich beeinträchtigen zu lassen. Wird sein entziffernder Blick enttäuscht, wendet er sich der Form zu.

Ab etwa 1960 wurde lorem ipsum in letrasets verwendet, was als erster Sprung in die Moderne gedeutet wird, und heute gibt es im internet sogar kostenlose Textgenerier-Maschinen, die einen beliebig langen, sinnlosen Text erstellen. Man muss nur die Anzahl der Worte und Absätze und so weiter eingeben. Verwendet wird der Blindtext heute im Graphikdesign und im Buchsatz. Das Besondere ist, dass verschiedene Sprachen unterschiedliche Satzbilder erzeugen. Beispielsweise schreibt die deutsche Sprache alle Hauptwörter groß, was in den meisten anderen europäischen Sprachen nicht der Fall ist.

Seltsam ist ferner, dass lorem ipsum, der Blindtext, wenig erzählbare Tatsachen bietet. Eine halbe Seite genügt. Wichtig mag seine Verwendung sein, aber die Begleitumstände sind im Nu zusammen getragen.